絶望の荒野、バイク死す。

2024.09.28

考えうる最上級の最悪な出来事を経験

茹だるような暑さの日、私はバイクに跨がり、アボリジナルアートの聖地を目指してオーストラリアの荒野を突き進んでいた。どこまでも続く道は、あまりに広大で、あまりに無人で、人の気配など微塵も感じられぬまま、畏怖と高揚が胸の内で奇妙に混じり合っていた。鉄の相棒が唸りを上げ、風を切り裂き、この異邦の大地を貪るように走るその様は、さながら私自身の魂が拡張していくかのようだった。

だが、運命というやつは、こうも無情に人の鼻先を抓んでくるものだ。エンジンの鼓動が、ふと頼りなく揺らぎ始めた。最初はほんの些細な違和感だったが、次第にその律動は弱々しく、まるで老いた獣が息を切らすように頼りなくなっていく。額に滲むのは暑さの汗か、それとも別の脂汗か。まだこの時は、心のどこかに余裕という名の薄皮が張っていた。「おいおい、ここで止まったら洒落にならんぞ。もう少しだけ頑張ってくれ、相棒」と、私は半ば冗談めかしてバイクに語りかけた。だが、そんな祈りも虚しく、鉄の獣はとうとう息絶えた。

止まってしまったものは仕方ない。私は素人ながらに、まるで探偵気取りで点検を始めた。燃料はまだ腹に残っている。火花もちゃんと飛んでいる。電装も給電も問題なし。となれば、バッテリーが死んだわけではないらしい。ならば、いよいよエンジンそのものに厄介な病が潜んでいるのか。最初は冷静に「さてはて」と推理を進めていたものの、次第に自分の手には負えぬ不具合であることが明らかになるにつれ、心臓が無駄に跳ね上がるのを感じた。メカニックでもない私には、これはもうお手上げである。

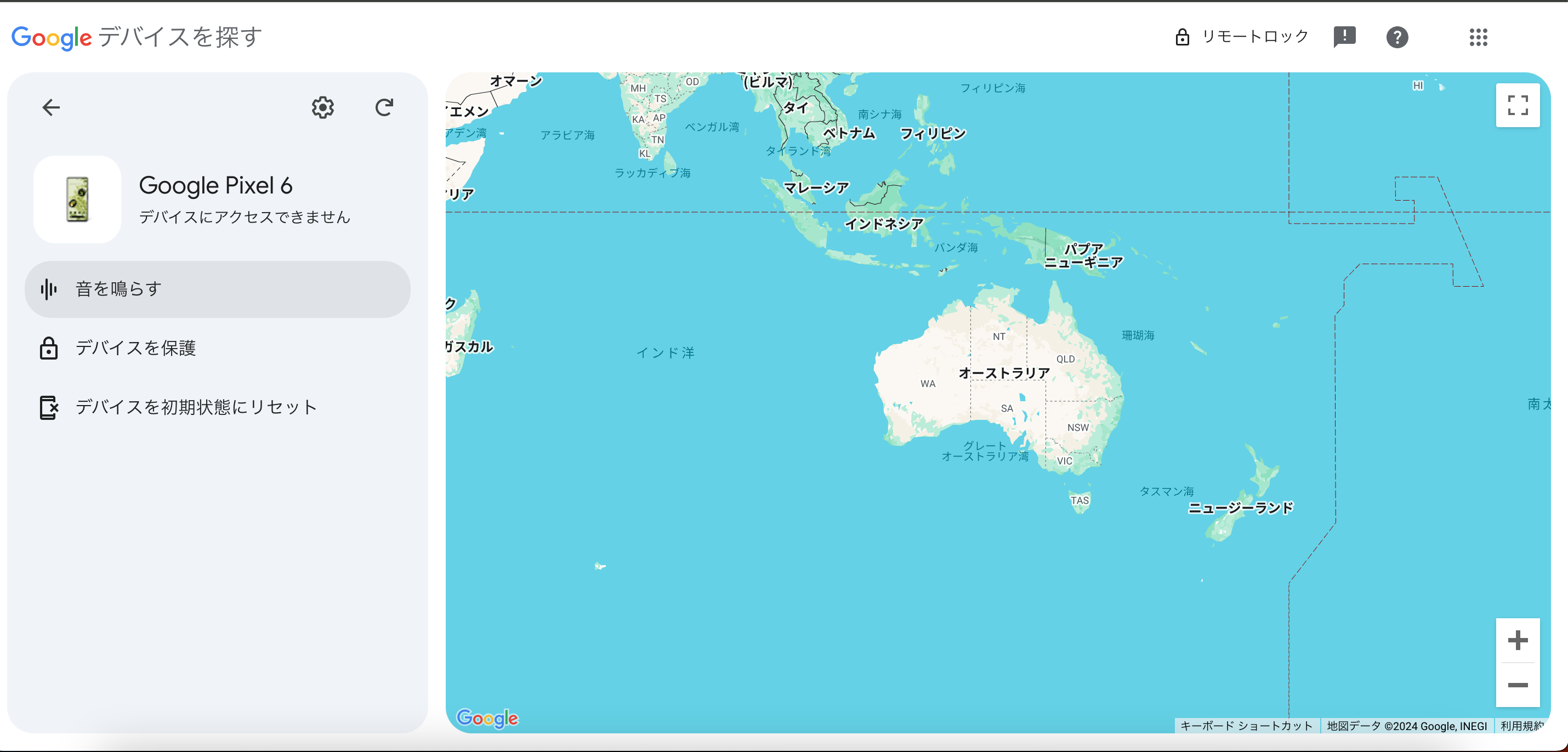

ならばと、レッカーを呼ぶべく保険会社に連絡を試みた。が、繋がらない。見上げれば、空は青々と広がり、電波などという文明の恩恵はここには届いていないらしい。温度は33℃。日陰はない。車も通らない。水は残りわずか。普通に死ねる状況である。私はふと、この絶望的な現実が妙に可笑しく思えてきて、笑いがこみ上げてくるのを抑えきれなかった。心理学ではこれを「防衛機制」と呼ぶらしい。過剰なストレスから身を守るため、脳が勝手に笑いを放り込んでくるのだそうだ。そんな高尚な知識など、この際どうでもいい。とにかく、私は今、人の助けなしには一歩も進めぬ袋小路に立っていた。

茫漠たる道の真ん中で、私は一人、笑いながら立ち尽くしていた。まるでこの広大なオーストラリアの荒野が、私の愚かさを嘲笑うかのように、どこまでも無言で広がっているのだった。

親切なキャンパー集団に助けられた

日差しがかんかん照りのなか汗だくになりながらも孤独と戦いつつ押しがけで何とかエンジンを動かそうとするも動かない。 2時間ほど格闘するも水分だけ失われていく、不毛な足掻きと解っていながらも足掻かずにはいられないのだ。

車通りが本当に少ないところで約2時間ほど立ち往生しており、私はここで脱水症状となり死ぬかもなと思った矢先、親切なキャンパー集団が声を掛けてくれた。同情の目をひしひしと感じつつ、これまでの経緯を説明した。

ここにいても何も解決しないという結論に達したところで、親切なキャンパーが私の住むマリーバの近くのディンブラという街まで乗せていってくれるとのこと。

不動になったバイクは盗まれないように林の中に隠しておいた。

ディンブラに到着。あたりはすっかり暗黒の世界に。

親切なキャンパーにディンブラという街まで送ってもらったはいいものの、マリーバまで帰る算段はついていなかった。交通手段が驚くほどないのだ。バスなど夢のまた夢、電車など影も形もない。タクシー? 配車アプリ? そんな都会の甘い囁きは、この荒野には届かぬ戯言だ。ホテルは確かに存在するが、その値段たるや、私の貧乏学生じみた財布を嘲笑うかのごとく高くそびえ、泊まる気などさらさら起こらなかった。私はといえば、もうお手上げである。暗黒の帷が落ちかけた寂れた街で途方に暮れるしかなかったのだ。

だが、人間、窮すればなんとやら。私はマリーバに住む数少ない友人に声をかけつつ、半ばやけくそでバーのカウンターに陣取った。そこに集う酒呑みどもに「マリーバまで行きたいのだが、どうか助けてくれないか」と、まるで乞うように声をかけまくったのである。するとどうだ。埃っぽいバーの片隅から、ダンディーな髭をたくわえた現地人が、「おお、マリーバなら俺が送ってやるよ」と、こともなげに名乗りを上げてくれたのだ。そのそばにいたドイツ人の女性もまた、「私もマリーバに行くのよ」と軽やかに手を振る。かくして、我々は見ず知らずの三人組となり、彼の年季が入ったトラックに乗り込んで、マリーバへの帰路についた。

道すがら、私は拙い英語を駆使して、今日の災難を語り始めた。バイクが息絶えた話、電波のない荒野で笑いが止まらなくなった話、すべてをまるで旅芸人の一座が語るような調子でぶちまけた。するとどうだ。ダンディーなおじさんが豪快に笑い出したのだ。なんと、私のたどたどしい言葉が、異邦人から笑いを引き出したのである。初めて「雑談」と呼べるものに成功した気がして、まるで世界の中心で喝采を浴びたかのような、得も言われぬ喜びが胸を満たしたことを、今でも鮮やかに覚えている。

そんなこんなで無事にマリーバの街灯の下に辿り着いたのである。

一日のうちに二度も救いの手が差し伸べられた私は、もしかすると運がいいのかもしれない。いや、運がいいというより、この広大な大地が、私のような愚か者にすら慈悲をかけてくれる、そんな気まぐれな気質を持っているのかもしれない。そう考えると、この荒野もまた、どこか憎めないものに思えてくるのだった。